いつもお読みいただきありがとうございます。

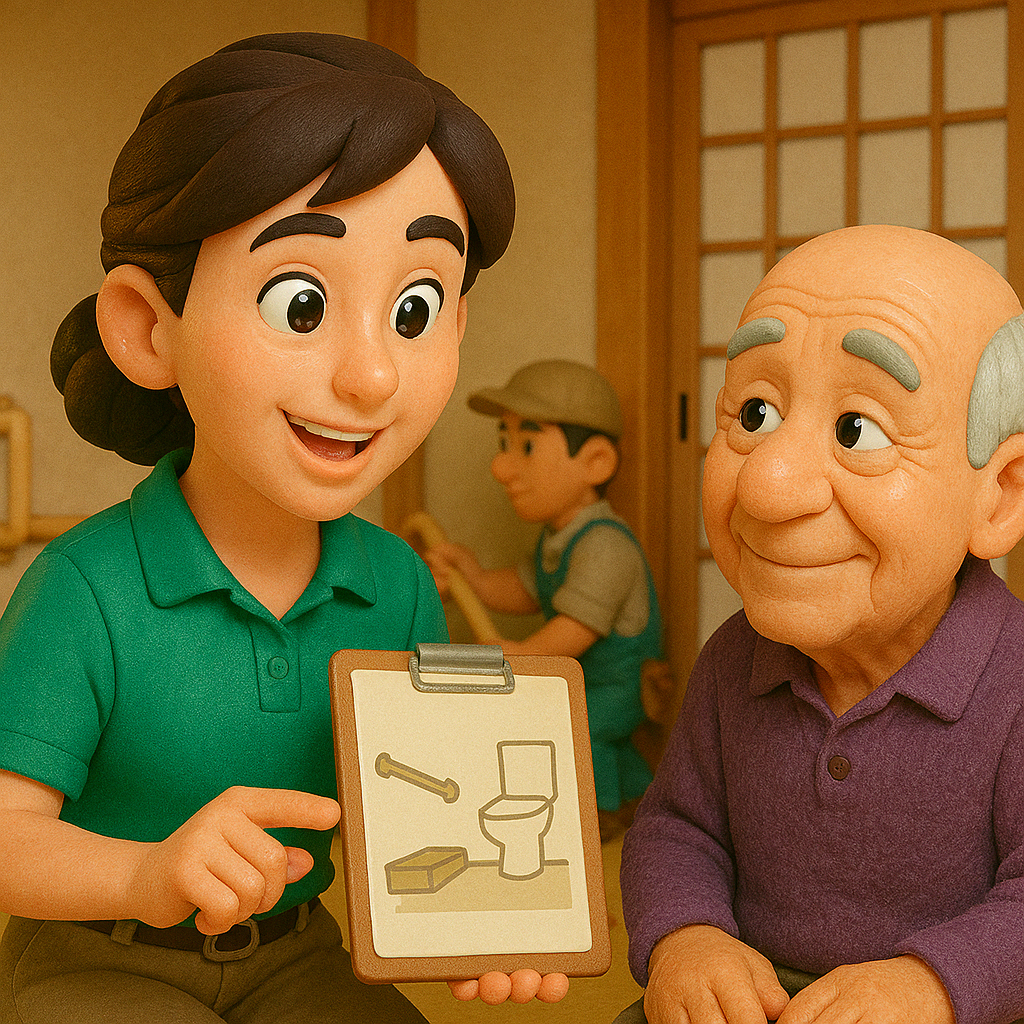

今回は、福祉用具事業所が「住宅改修」を行う上で必要な準備について、実務目線で解説します。

介護保険を使った住宅改修の代表的な工事内容

介護保険制度では、在宅生活を支えるための住宅改修に対して補助が出ます。

主な対象工事は以下のとおりです。

介護保険の対象工事(厚労省資料より抜粋)

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 滑り防止や移動円滑化のための床材変更

- 扉の交換(開き戸→引き戸等)

- 和式トイレから洋式トイレへの交換

- 付帯工事(例:壁の補強)

参考URL:

👉 厚生労働省|住宅改修について

書類審査に必要な「住宅改修理由書」とは?

住宅改修を行う際には、市区町村への事前申請が必要です。

その際に求められるのが、「住宅改修理由書」。

この書類は、なぜその住宅改修が必要なのかを説明するもので、通常はケアマネジャーが記載します。

しかし、介護保険を初めて使う方や、住宅改修のみを希望するケースではケアマネがついていないことも。

その場合は、福祉用具事業所や住宅改修業者が理由書を作成する必要があります。

理由書作成には「福祉住環境コーディネーター2級」が必須

この理由書を書くためには、特定の資格が求められます。

それが「福祉住環境コーディネーター2級」。

この資格を持っていれば、ケアマネ不在でも住宅改修の理由書が記載でき、介護保険の適用が可能になります。

- 試験は筆記式

- 難易度は高すぎず、実務経験者なら十分合格可能

- 1事業所に1人の取得者がいると非常に強い

自治体によって受験方法や対応が異なる場合がありますので、各市町村にご確認ください。

施工業者(大工さん)との連携もカギになる

書類が整っても、実際に工事を行う施工者がいなければ意味がありません。

そのため、福祉用具事業所は以下の点も整備しておく必要があります。

- 地元の大工さんや建設会社との関係構築

- 急な案件にも対応できる施工体制の確保

- 工事品質の確認とフィードバック体制

近年では、住宅改修を主力事業として扱う福祉用具事業所も増えており、施工連携は収益向上のポイントにもなります。

まとめ|「資格取得」と「施工体制」の両輪で住宅改修事業を強化

福祉用具事業所が住宅改修をスムーズに行うためには、

- 福祉住環境コーディネーター2級の有資格者を配置する

- 信頼できる施工業者と連携する

この2点を確実に押さえることが重要です。

それによって、ケアマネがいないケースにも対応でき、住宅改修に関する提案力・対応力が向上。

結果的に、地域内での信頼性と売上アップにつながります。

個別相談はこちらから

「資格取得までの流れをもっと詳しく知りたい」

「住宅改修の申請サポートってどう始めたらいい?」

そんなご質問があれば、下記からお気軽にご連絡ください。

✅ 個別無料相談はこちら → https://forms.gle/htfpMeQVqAZDjPVD9

✅ LINEでのご相談はこちら → https://lin.ee/inTHLxh

(例:実際の改修内容に関する相談、地域での施工体制づくりなど)

コメント